N'DJAMENA: Der Tschad ist als erstes Land im Putschgürtel Afrikas wieder eine Demokratie - was in der Praxis viele bezweifeln. Kritik am Anti-Terror-Verbündeten und Flüchtlingsaufnehmer kommt nur leise daher.

Den Präsidentenpalast und die Franzosen kennt Mahamat Déby bereits gut: Tschads neuer Präsident war sechs Jahre alt, als sein Vater sich 1990 mit Einvernehmen aus Paris an die Macht putschte. 31 Jahre später wurde Idriss Déby kurz nach seiner sechsten Wiederwahl im Kampf gegen Rebellen getötet. Der Sohn, Chef der Präsidialgarde, setzte die Verfassung aus und zog als Übergangspräsident in den Prachtbau ein. Während die Opposition sich über Staatsstreich und Erbmonarchie empörte, reiste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als einziger westlicher Staatschef in die ehemalige französische Kolonie zum Begräbnis an.

Lücke im Putschgürtel

Mali, Tschad, Sudan, Guinea, Burkina Faso, der Niger, Gabun: Ein Land nach dem anderen fiel in Westafrika und in der Sahelzone zwischen 2020 und 2023 in die Hände von Soldaten und Generälen, die den Übergang zu einer neuen Demokratie versprachen. Im Tschad ist dieser nun als erstem Land formell vollzogen. Déby ist seit Donnerstag als gewählter Präsident im Amt - nach einem Sieg mit 61 Prozent unter drei Vierteln aller Wahlberechtigten, wie Wahlbehörde und Verfassungsrat verkündeten. Beide Gremien werden allerdings von alten Vertrauten der Débys geführt. Experten zweifelten an der Wahl, noch bevor Opposition und Zivilgesellschaft der Koalition des 40-Jährigen Fälschung vorwarfen.

«Die Wahl war politisches Theater. Sie hatte nichts mit Demokratie zu tun, aber das entspricht auch allen anderen Wahlen, die der Tschad je erlebt hat. Ich glaube nicht, dass wir den Ergebnissen in irgendeiner Weise trauen können», sagt Cameron Hudson, Afrika-Analyst beim US-Thinktank Center for Strategic and International Studies.

Doppelstandards für den wichtigen Partnerstaat?

Glückwünsche gingen trotzdem ein - von Frankreichs Präsident Macron ebenso wie Kremlchef Wladimir Putin, den Déby im Januar besucht hatte. Die USA lobten die friedliche Wahl, wiesen aber auf «berechtigte Bedenken hinsichtlich der Transparenz» hin. Die EU nahm das Wahlergebnis «zur Kenntnis» und bedauerte, dass Wahlbeobachter nicht akkreditiert worden waren.

Im Gegensatz zu Mali, Burkina Faso und dem Niger, wo Paris die Umstürze scharf verurteilte und die EU teils gar die Zusammenarbeit einstellte, blieb der Tschad auch nach 2021 enger Verbündeter Frankreichs - selbst, als Déby die Wahlen um zwei Jahre verschob und Sicherheitskräfte bei Protesten Dutzende Menschen erschossen. «Die Franzosen setzen auf Realpolitik. Im Tschad gelten die Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten plötzlich nicht mehr. Die EU setzt sich im Sahel dem Vorwurf von Doppelstandards aus», sagt Ulf Laessing, Leiter des Sahel-Regionalbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Das selbst kaum stabile zentralafrikanische Land gilt als Bollwerk und Partner gegen die Ausbreitung islamistischer Terrorgruppen, deren Bekämpfung sich vor allem Frankreich mit Unterstützung der USA in seinem Einflussgebiet zur Aufgabe gemacht hat. Paris hat rund 1000 Soldaten auf seinem letzten großen Stützpunkt im Sahel. Das Land mit mehr als 18 Millionen Einwohnern beherbergt zudem mehr 1,7 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, davon mehr als eine Million aus dem schweren Konflikt im benachbarten Sudan. Über den benachbarten Niger ziehen die Ersten bereits nach Norden Richtung Mittelmeer weiter.

«Macron und andere brauchten es, dass Déby gewinnt, dass seine Kontrolle über das Land gefestigt wird und dass ihr Partner im Krieg gegen den Terrorismus legitimiert wird, damit französische und amerikanische Truppen im Land bleiben dürfen», sagt Hudson. «Sie haben entschieden, dass das Streben nach Stabilität auf kurze Sicht größere Vorteile mit sich bringt als die Möglichkeit, einen demokratischen Übergang im Lande einzuleiten. Tatsache ist, dass der Tschad für einen Übergang zur Demokratie nicht wirklich gut aufgestellt ist.»

Demokratie und Rechtsstaat mit Hindernissen

Aus Berlin, dessen Botschafter vor gut einem Jahr nach Streit aus dem Tschad ausgewiesen wurde, kamen gemischte Töne: «Wir begrüßen den geordneten und überwiegend friedlichen Verlauf der Präsidentschaftswahlen in Tschad. Gleichzeitig haben wir die Berichte über Intransparenz beim Transitionsprozess, Unregelmäßigkeiten und Einschüchterungen sowie Maßnahmen, die die Pressefreiheit einschränken, mit Besorgnis zur Kenntnis genommen», teilte das Auswärtige Amt in Berlin auf Anfrage mit. «Wir rufen Präsident Déby und seine Regierung daher dazu auf, demokratische und rechtsstaatliche Standards einzuhalten.»

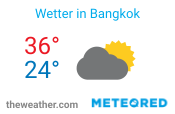

Die Aussichten darauf sind gering. Menschenrechtsberichte sehen neben Festnahmen, Folter und Tötungen auch subtilere Methoden, die Anhänger Débys systematisch bevorzugen. Vom Ölreichtum ist kaum etwas zu spüren - das Geld fließt laut Experten ins Militär und an Lokalfürsten in dem Land mit mehr als 200 Volksgruppen, das auf dem UN-Entwicklungsindex den viertletzten Platz belegt. Etwa die Hälfte der Landbevölkerung lebt in extremer Armut, selbst in der Hauptstadt gibt es bei 45 Grad Celsius kaum Strom. «Ein Sieg von Déby bedeutet, dass der Tschad etwa auf demselben Weg bleiben wird wie zuvor, mit einer Zentralisierung der Macht bei einer immer kleiner werdenden Elite auf Kosten von fast allen anderen», meint Andrew Smith von der Risikobewertungsfirma Verisk Maplecroft.

Débys politischer Überlebenskampf könnte in den Abgrund führen

Ob die erhoffte Stabilität eintritt, ist dagegen offen. Der ältere Déby brachte den Vielvölkerstaat zwar unter Kontrolle seiner kleinen Zaghawa-Minderheit. Mehrfach musste Frankreich aber dabei helfen, den Vormarsch von Rebellen auf die Hauptstadt zu stoppen. Die Konfliktdatenbeobachter Acled zählten seit 2021 fast 2000 Tote im Zuge politischer Gewalt - im Konflikt mit islamistischen Terrorgruppen am Tschadsee ebenso wie bei kleineren Zusammenstößen zwischen ethnischen und kommunalen Milizen. Hudson warnt: Sollte Déby das Land entgleiten, drohe ein blutiger Bürgerkrieg.

Débys Stellung ist aber auch unter den Eliten alles andere als sicher. Schwere Differenzen gibt es etwa über seine Unterstützung der Paramilitärs in Darfur. Frankreich ist in Teilen seiner Ex-Kolonien extrem unbeliebt - wegen politischer Fehler, aber auch durch russische Desinformation. Déby sucht sich deshalb neue Partner wie Russland oder die Vereinigten Arabischen Emirate. «Frankreichs Hauptrolle im Tschad war es, die Rebellen mit Flugzeugen zu stoppen, wenn sie kommen. Jetzt lösen Drohnen die Flugzeuge in Afrika ab, die kann er auch von der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen», sagt Laessing.